Origine et histoire des tapis d'Orient

Acheter un tapis d'Orient, ce n'est pas seulement ajouter un élément décoratif esthétique à votre intérieur, c'est aussi perpétuer une tradition qui remonte à l'aube de l'histoire de l'humanité. Historiens et archéologues s'interrogent depuis longtemps sur le lieu et la période de fabrication des premiers tapis. Certains experts considèrent que l'Égypte ancienne est le berceau de la fabrication des tapis, tandis que d'autres évoquent la Chine ou la civilisation maya. Selon une autre théorie, ces différentes cultures auraient commencé à fabriquer des tapis de manière indépendante, mais à peu près à la même époque. Bien qu'il n'existe aucun lien concret entre elles, toutes étaient animées par le même besoin fondamental : la recherche de confort et de chaleur.

Les premiers tapis étaient de simples objets utilitaires, bien plus confortables que les peaux d'animaux brutes. Cependant, leur fabrication présentait une série de défis, car l'art du tissage nécessitait des outils et des techniques plus sophistiqués. Si les considérations esthétiques étaient probablement secondaires à l'origine, il est vite apparu que l'être humain cherchait depuis toujours à embellir son environnement. Les peintures rupestres témoignent amplement du désir d'expression artistique et du sens esthétique des hommes depuis des temps immémoriaux. On suppose que les premiers tapis ornés s'inspiraient de ces fresques, représentant des scènes de chasse, des animaux ou même des figures humaines.

Ces motifs ne faisaient pas qu'embellir les tapis : ils racontaient également le mode de vie et la culture de leurs propriétaires. Ce savoir-faire décoratif et artisanal a toujours défini le caractère des tapis d'Orient, qui ne sont pas seulement des objets fonctionnels, mais aussi de véritables œuvres d'art et témoins de l'histoire. Aujourd'hui, lorsqu'on choisit un tapis d'Orient, on acquiert en réalité une pièce qui incarne les traditions artisanales du passé tout en répondant aux exigences esthétiques du présent. C'est cette combinaison unique qui rend les tapis d'Orient intemporels et si recherchés dans le monde entier.

L'histoire des tapis d'Orient

L'histoire des tapis d'Orient est très ancienne, et de nombreuses sources littéraires et historiques y font référence. L'une des premières mentions de ces tapis figure dans l'Ancien Testament, mais ils jouent également un rôle important dans la littérature grecque classique. L’Iliade d’Homère et les pièces d’Eschyle évoquent aussi ces objets fascinants. Dans l'une des tragédies d’Eschyle, par exemple, Clytemnestre, l'épouse d'Agamemnon, fait dérouler un tapis somptueux devant son mari lorsqu'il revient de la guerre. Bien qu'Agamemnon s'y oppose d'abord, affirmant qu'un tel luxe est réservé aux dieux, il finit par marcher sur le tissu richement décoré. Ce passage illustre le fait que les tapis étaient déjà considérés comme des objets de grande valeur et très appréciés vers 500 av. J.-C.

« Quel luxe, et quelle honte ! Si j'abîme ce textile tissé, qui vaut autant que l'argent et les trésors. »

Le plus ancien tapis connu à avoir survécu dans son intégralité est le célèbre tapis de Pazyrik, découvert dans les montagnes de l'Altaï, en Sibérie. Cet objet unique a été retrouvé dans la tombe d'une princesse scythe, où il a été préservé au fil des siècles grâce à sa structure en laine et en poils de chameau. Il était courant, à cette époque, que la noblesse soit enterrée avec les objets dont elle pourrait avoir besoin dans l'au-delà. Ce tapis faisait donc partie d'un ensemble funéraire. Cependant, la tombe fut plus tard pillée, et, pour une raison inconnue, le tapis fut laissé sur place.

Ce pillage a paradoxalement contribué à la préservation du tapis, car l'eau qui s'est infiltrée dans la tombe a gelé, protégeant ainsi le textile, resté intact jusqu'à sa découverte en 1947 par des archéologues soviétiques.

Les détails étonnants et le raffinement du tapis de Pazyrik suggèrent que l'art du tissage était déjà hautement développé bien avant sa réalisation. Bien que le tapis de Pazyrik soit le plus ancien tapis oriental connu dans son intégralité, de petits fragments de tapis ont été découverts dans d'autres régions, principalement au Proche et au Moyen-Orient. Ces vestiges témoignent d'une longue tradition de fabrication de tapis. Cependant, comme la plupart de ces pièces étaient en laine, beaucoup n'ont pas survécu aux ravages du temps.

Une autre découverte remarquable provient d'Égypte, où des textiles en lin ont été retrouvés dans la tombe de Kha. Ces tissus, qui servaient probablement de couvre-lits, datent d'environ 1500 ans av. J.-C., soit près de mille ans avant la fabrication du tapis de Pazyrik. Outre l'Égypte ancienne, plusieurs cultures orientales et moyen-orientales possédaient de riches traditions dans le domaine du textile. Les chrétiens coptes, par exemple, fabriquaient des tapis et des tissus que l'on retrouve en Égypte et en Nubie, entre le VIe et le IXe siècle.

Au Moyen Âge, la fabrication de tapis turcs a occupé une place importante. Entre le XIIe et le XIVe siècle, les Turcs seldjoukides ont produit de véritables chefs-d'œuvre, considérés aujourd'hui comme des exemples majeurs de l'art islamique. À la même époque, les Maures se distinguaient également par leurs tapis, notamment ceux fabriqués en Espagne aux XIVe et XVe siècles. Les tapis liés à la culture islamique ont enrichi le patrimoine des tapis d'Orient grâce à la finesse de leur exécution et à la complexité de leurs motifs.

Bien qu'aucun tapis oriental complet datant de la période pré-safavide (avant le XVIe siècle) n'ait été conservé, les fragments retrouvés de périodes antérieures offrent un aperçu précieux de l'histoire longue et riche du tissage de tapis. Ces œuvres anciennes témoignent de la beauté intemporelle de cet artisanat, de son importance culturelle et historique, ainsi que des aspirations esthétiques de l'humanité.

Le plus célèbre des tapis orientaux historiques

Parmi les tapis orientaux historiques les plus célèbres figure le tapis d'Ardabil, aujourd'hui conservé au Victoria and Albert Museum de Londres. Son histoire est unique : il est arrivé en Angleterre en 1873, après que l'une des deux pièces jumelles, presque entièrement usée, a été sélectionnée pour être restaurée. L'autre tapis a été délibérément sacrifié afin de fournir les matériaux nécessaires à la restauration du premier. Le musée, n'étant pas en mesure de faire face au coût considérable de cette opération, a lancé un appel public international.

Les fonds recueillis ont permis de restaurer cet impressionnant tapis, qui mesure plus de 10 mètres de long sur 7 mètres de large et que l'on peut encore admirer aujourd'hui.

Le caractère exceptionnel du tapis d'Ardabil tient non seulement à ses dimensions, mais également à l'inscription qu'il porte, mentionnant le nom de son fabricant ainsi qu'un poème :

« Votre sanctuaire est mon seul refuge en ce monde. Ma seule protection est à votre porte. C'est l'œuvre de l'humble serviteur de la maison, Maqsud de Kashan, en l'année 946. »

Selon le calendrier grégorien, cela correspond aux années 1539-1540, durant le règne de Shah Tahmasp Ier, célèbre mécène de l'art du tapis. D'autres pièces issues de la période de Shah Tahmasp se trouvent dans la collection du musée J. Paul Getty à Los Angeles.

Tous les tapis historiques n'ont cependant pas survécu à l'épreuve du temps. L'un des plus célèbres, connu uniquement par la légende, est le tapis de Bahar-e-Khosrow, ou Tapis du Printemps. Ce tapis monumental aurait été commandé par le roi sassanide Khosrow Ier durant son règne (531-579). Cette œuvre colossale, mesurant plus de 100 mètres de long sur 300 mètres de large, représentait un magnifique jardin.

Dans la Perse aride, les jardins revêtaient une importance particulière, symbolisant la richesse et la prospérité. Le tapis reflétait cet idéal à travers des représentations de fleurs, de fruits et de plantes, le tout orné de fils d'or et serti de pierres précieuses. La légende raconte que le roi parcourait le tapis pour admirer les moindres détails de ce chef-d'œuvre.

Malheureusement, le Tapis du Printemps n’a pas survécu. Lorsque l’Empire sassanide fut conquis par les armées arabes en 641, ce trésor inestimable fut saisi dans le palais royal. Le tapis fut découpé et dispersé comme butin, chaque pièce étant offerte ou vendue séparément. Ce destin tragique est une grande perte pour les amateurs de tapis orientaux, car la valeur artistique et historique de ce tapis était inestimable.

Cependant, l’art du tissage des tapis orientaux s’était développé bien avant l’avènement de la culture islamique. Dès le VIIe siècle, la fabrication de tapis était une tradition enracinée au Moyen-Orient et en Asie centrale depuis au moins deux millénaires. Avec l’apparition de l’islam, cet art ancestral reçut un nouvel essor : les tribus guerrières de l’empire nouvellement unifié consacrèrent leurs efforts à l’organisation sociale et à la promotion des arts. Le tissage de tapis devint alors un artisanat hautement valorisé dans les cours royales, et les tapis orientaux produits à cette époque sont encore aujourd’hui considérés comme le summum de l’art textile.

Tissage de tapis d'Orient

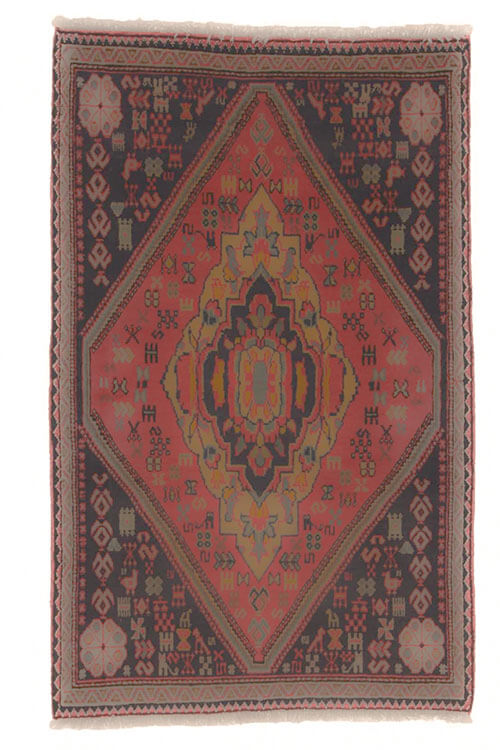

La montée en puissance des Seldjoukides d'Asie centrale aux XIIe et XIIIe siècles a marqué le début d'un nouvel âge d'or de l'art islamique. Grâce au soutien généreux des souverains seldjoukides, les arts, et notamment le tissage de tapis, ont connu un développement extraordinaire. En Perse, où existait depuis toujours une riche tradition de tissage, les motifs géométriques simples du passé furent progressivement remplacés par des motifs floraux plus complexes. Le médaillon central devint l'un des éléments décoratifs les plus populaires, un motif que l'on retrouve non seulement sur les tapis, mais également dans les enluminures des manuscrits du livre saint de l'islam, le Coran.

Cependant, l'art du tissage ne se limitait pas aux tapis de sol. Les couleurs riches et les motifs complexes jouaient un rôle essentiel dans la vie des peuples nomades vivant dans des paysages arides et inhospitaliers. Ces communautés cherchaient à fabriquer leurs objets quotidiens, tels que les grands sacs de rangement, qui faisaient office de « meubles de cuisine », ou encore les couvertures destinées à protéger les chevaux et les chameaux, à partir de textiles tissés ou noués de façon élaborée. Ces objets avaient une valeur esthétique, pratique et culturelle : le mode de vie nomade exigeant une grande mobilité, les textiles étaient à la fois utilitaires et décoratifs.

Les tapis n’étaient pas seulement précieux en raison de leur beauté, mais représentaient également une forme de sécurité financière pour leurs propriétaires. Qu’il s’agisse de citadins ou de nomades, les tapis jouaient un rôle central : ils offraient du confort au quotidien tout en constituant un bien de valeur pouvant être vendu sur les marchés ou les bazars en cas de besoin.

Le commerce des tapis orientaux en Europe débuta probablement au XIe siècle, après le retour des premières croisades. Dès le XIVe siècle, ces tapis se répandirent largement sur le continent et occupèrent une place importante dans le monde de l’art. Les peintres italiens de la Renaissance, par exemple, prirent soin de représenter dans leurs œuvres des tapis orientaux richement décorés, devenus symboles de prestige et de statut pour l’élite de l’époque. Il n’était pas rare que des personnalités illustres, comme la reine Élisabeth Ire, soient portraiturées devant un fond orné de tapis d’Orient somptueux.

Certains tapis sont devenus si emblématiques qu’ils portent aujourd’hui le nom des peintres qui les ont représentés dans leurs tableaux. Les « tapis Holbein », par exemple, doivent leur nom au célèbre peintre de cour Hans Holbein, dont les œuvres mettent souvent en scène ces motifs caractéristiques.

Un autre type tout aussi célèbre est le « tapis Lotto », ainsi nommé d’après le peintre italien du XVIe siècle Lorenzo Lotto, dont les tableaux présentent fréquemment ces tapis reconnaissables à leurs dessins géométriques distinctifs.

Évolution du tapis d'Orient

Entre le XIVe et le XVIIe siècle, sous la dynastie safavide, l'art du tapis d'Orient connut un développement sans précédent. Cette période marque l'apogée du tissage oriental, grâce à la liberté de création accordée aux artistes et aux peintres de la cour. Leurs dessins, d'une complexité remarquable, étaient recherchés non seulement en Perse, mais également dans toute l'Europe.

Les motifs sophistiqués et les couleurs riches des tapis persans exercèrent une grande influence sur l'aristocratie européenne de l'époque, en particulier en France, où la demande de produits de luxe eut un impact économique majeur. Constatant que le coût élevé des tapis orientaux importés déséquilibrait l'économie nationale, le roi Henri IV encouragea la création de plusieurs manufactures destinées à stimuler la production locale de tapis. L'une des plus importantes se trouvait à Chaillot, où furent fabriqués les célèbres tapis de la Savonnerie. Ces pièces combinaient les traditions orientales avec les éléments du style baroque européen et devinrent rapidement les préférées de la famille royale en raison de leur grande qualité. Elles étaient si exceptionnelles qu'Henri IV ordonna que seule la cour royale soit autorisée à les commander.

Bien que cette initiative n'ait pas complètement mis fin aux importations en provenance de l'Est, les tapis de la Savonnerie occupent une place emblématique dans l'histoire des arts décoratifs européens.

La popularité des tapis orientaux déclina progressivement avec l’essor du style néoclassique, mais ils revinrent à la mode à la fin du XIXe siècle. Les voyageurs de l'époque victorienne furent fascinés par la richesse des couleurs et des motifs des tapis d'Orient, qui correspondaient parfaitement aux goûts éclectiques de cette période. Les clients européens exprimaient souvent des exigences spécifiques, commandant des créations personnalisées intégrant des armoiries familiales ou des symboles nationaux. Ces tapis sur mesure ornaient les palais et les résidences de campagne de l'aristocratie européenne et atteignaient des prix considérables.

La fin du XIXe siècle marque un tournant dans l’histoire des tapis d’Orient. Afin de répondre à une demande croissante, les fabricants furent contraints d’accélérer la production, ce qui entraîna une baisse de qualité. L’introduction de colorants synthétiques, tels que l’aniline, provoqua un bouleversement majeur. Bien que ces teintures fussent initialement prisées pour l’éclat de leurs couleurs, il devint rapidement évident qu’elles avaient tendance à s’estomper, altérant ainsi la valeur esthétique des tapis à long terme.

Le gouvernement perse tenta de limiter leur utilisation par divers moyens, notamment des sanctions, mais ces efforts ne furent pas entièrement couronnés de succès. Malgré cela, de nombreux ateliers continuèrent de préserver les techniques traditionnelles. Les artisans Bakhtiari de la vallée de Mahallat, dans la région du Chahar Mahal, par exemple, n’utilisaient que les meilleures matières premières et refusaient catégoriquement les teintures synthétiques. Leur travail demeure un exemple remarquable de l’excellence de la fabrication artisanale traditionnelle.

En dépit de l’importance historique du tissage de tapis en Perse, peu de pièces anciennes subsistent aujourd’hui dans le pays. La majorité des tapis furent exportés vers l’Occident à la fin du XIXe siècle, tandis que d’autres furent conservés dans les mosquées avant d’être acquis par des marchands. Au début du XXe siècle, plusieurs albums contenant des reproductions en couleur de célèbres tapis orientaux furent publiés, ravivant ainsi l’inspiration des noueurs persans. Cette période marque une véritable renaissance du tissage et du commerce des tapis orientaux, un élan qui continue à définir la place de cet art dans le monde contemporain.